Цитата сообщения Dushka_li

Прочитать целикомВ свой цитатник или сообщество!

Кружева, плетенные на коклюшках. Видео мастер-классы Коклюшечное кружево — особая изысканность, воздушность, ажурность. Своим изяществом, чистотой и внутренней гармонией кружево может украсить любой наряд: от вечернего платья до летнего сарафана, Кружево в доме создает уют и теплоту домашнего очага. Кружевоплетевие исстари было одним из любимых видов женского рукоделия. Кружевной промысел в России в XIX веке имел широкое распространение и был связан с различными городами, каждый из которых создавал свою художественную школу. Так возникли Вологодское, Елецкое, Михайловское цветное кружева… Не угасает интерес к плетению кружев и в наши дни. Освоив построения сколков сцепного кружева и технику плетения, вы сможете самостоятельно составлять и выполнять кружевные узоры, станете не просто плетеей кружев, а художником, сочинителем, кружевницей. ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ. 1. Подушка. Плотный продолговатый валик набитый сеном или опилками. Подушка имеет две наволочки. Плотную – для набивки опилок и тонкую (сменную) – для чистоты. Шить наволочки лучше одновременно. Ткань (55-60) х (35-40) сложить вдвое и прошить двойным швом меньшую сторону. Оба края подогнуть и подшить на 2-3 сантиметра. Одну сторону нижней части наволочки плотно затянуть шнурком. Внутрь на дно положить 1-2 картонных кружка и набить опилками плотно. Сверху на опилки положить ещё 1-2 картонных кружка и стянуть ещё один шнурок. Подушка должна быть ровной без бугров. Этого добиваются её о ровную поверхность стола, постепенно поворачивая вдоль осевой линии. 2. Подставка. Для удобства работы валик кладут на подставку. Взять старые наволочки или шарфы, или полотенца и свернуть рулончиком две колбаски. Каждую из них завернуть краем ещё одного кухонного полотенца и прошить. Для уточнения размера между валиками подставки проложить наметочную строчку. Это необходимо, чтобы валик для выполнения изделия не болтался на подставке. 3. Коклюшки. Коклюшки — деревянные палочки, предназначенные для плетения кружева, с намотанными на них нитками. Верхняя утолщенная часть называется головкой коклюшки, далее – шейка, далее – ручка. Размер, форма и вес коклюшек зависят от техники плетения и используемых нитей. Наиболее употребляемые из них: общая длина коклюшки — 170 мм, длина шейки — 40 мм, диаметр шейки — 5-6 мм, диаметр ручки и головки — 10 мм. Лучше, если коклюшка сделана из тяжелых пород дерева. Не используются для их изготовления только смолистая древесина, т.к. от смолы пачкаются нитки. Для улучшения эксплуатационных свойств их можно прокипятить в растворе соли, а затем в масле. Просушить в течении 3-х недель (не менее). Затем тщательно вымыть несколько раз с содой и мылом для снятия остатков масла. 4. Крючок. Применяют обычный вязальный крючок или тамбурный. Величину его головки выбирают в зависимости от используемых нитей. 5. Булавки. Применяют «декоративные» булавки с пластмассовой головкой, швейные или канцелярские. Лучше всего использовать иглы с плоской шляпкой, так называемые «гвоздики». Декоративные булавки применяются в определенных техниках плетения. Для работы с канцелярскими булавками – их петельку необходимо сначала залить клеем, смолой или лаком для ногтей, чтобы нити не цеплялись за ушко и они неудобны в работе. Для начала обучения потребуется около сотни штук, т.е. приблизительно 30 граммов. 6. Нитки. Для плетения коклюшечного кружева в современных условиях используются нити различного волокнистого состава и толщины. Номер нити выбирают в зависимости от того, какое изделие предполагается выполнить. Для обучения лучше использовать хлопчатобумажные нитки ЛЛ 100 белого цвета и Ирис. 7. Сколок. Рабочий рисунок кружева на бумаге, кальке, картоне с нанесенными точками накола. Сколок служит канвой для плетения. Линии наносятся тонким карандашом, шариковой ручкой или другими средствами. Чтобы сохранить сколок и увеличить срок его службы под него на валик подкладывается плотная бумага или картон. На сколок во время работы накладывают полиэтилен. Если он выполнен на кальке, то его можно перевернуть, это предохранит кружево от загрязнения и линии будут видны четко. 8. Ручка, линейка, карандаш, ластик, ножницы, тетрадь. ВИДЕО МАСТЕР_КЛАССЫ Поворот на плетёнке коклюшки Простая решётка коклюшки Перевивы решётки Плетение на коклюшках. процесс Коклюшечное Как наматать нитку на коклюшку

Для кружевоплетения используются коклюшки, к тому же парами.

Оборудование для кружевоплетения

Чтобы начать обучение плетению кружев на коклюшках, для начинающих важным шагом является тщательная подготовка. Несмотря на то что оборудование для этих работ очень простое, его необходимо подготовить заранее. Вот что понадобится для таких работ:

-

Коклюшки. Главный инструмент для кружевоплетения — это деревянные палочки цилиндрической формы с небольшим утолщением на конце. Под утолщением находится шейка для натягивания и намотки ниток. Этот инструмент всегда парный, поэтому в наборе должно быть чётное число коклюшек. Современные инструменты делают не только из дерева, но и из других материалов. - Нитки. Для кружев используют разные нитки. Первое время обычно учатся на дешёвых хлопчатобумажных, а потом переходят на более прочные и более ценные. Очень популярны шёлковые и шерстяные кружева. Цвет, толщина и качество определяют по тому, что решают сплести.

- Валик. Или подушка для подложки на рабочем столе. Без этого оборудования невозможно нормально работать. Изготовляют такую подушку из плотного материала, в середину обычно зашивают твёрдую сердцевину, которую обматывают достаточным слоем поролона, чтобы булавки не доставали до сердцевины.

- Подставка. Приспособление в виде козлов для удержания валика в неподвижном состоянии. Роль такой подставки может выполнять простой фанерный ящик или другое приспособление, обеспечивающее надёжную устойчивость подушки.

- Булавки. Для плетения чаще всего используют декоративные булавки с цветными шариками на конце. Кто-то пользуется канцелярскими булавками. Однако их предварительно готовят для работ, заливая эпоксидной смолой или другим клеем верхние колечки, чтобы не цеплять нитку во время плетения.

- Крючок. Обыкновенный вязальный крючок нулевого номера используют при работах с коклюшками.

- Сколок. По сути, это рисунок будущего узора. Он выполняется на плотной бумаге в виде основных точек, где вставляют булавки для плетения кружева. Под него обычно подкладывают плотный картон. Чтобы сколок служил дольше, его некоторые запаивают в целлофан. Однако в век цифровых технологий легче всего распечатать новый сколок на принтере, чем думать о том, как сохранить старый рисунок для нового кружева.

Подготовившись к работе, начинающий мастер спешит попробовать сплести первый узор собственноручно. Однако спешка вряд ли будет способствовать качеству работ, поэтому искушённые в освоении чего-то нового стараются узнать побольше о предстоящем деле.

Историческая справка

Изначально инструмент был изобретен для плетения кружева и назывался он «тенерифе» – по названию одного из Канарских островов. Именно его жительницы и считаются изобретателями тончайших, «солнечных» мотивов. Выглядел он, как плоская дощечка с небольшими деревянными штырьками, которые вставлялись в зависимости от узора, который намерена была плести мастерица.

Рис. 2 Предок лума – тенерифе

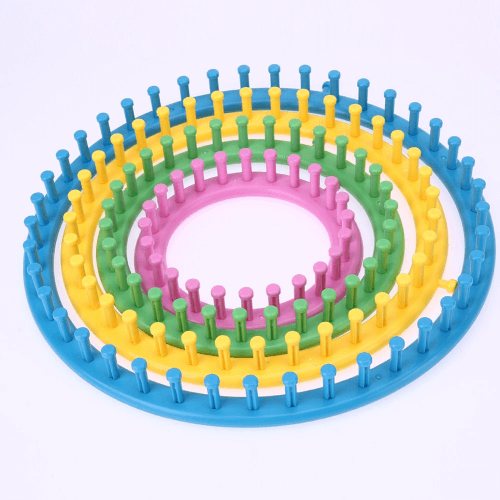

Чуть позже, из Испании техника тенерифского кружева «переплыла» океан вместе с конкистадорами и прочно обосновалась в Бразилии. Именно здесь небольшой разборный инструмент трансформировался в большой круг для вязания шапок и митенок. А с развитием технологии он обрел и другие формы – квадратную, плоскую прямоугольную, овальную. Сейчас же китайские фабрики выпускают даже наборы лумов, на которых можно и вязать, и плести.

Рис. 3 Современный набор лумов

Тенерифское кружево и особенности его плетения

Тончайшее кружево тенерифе – полузабытая техника рукоделия, которая имела огромную популярность в Европе и Латинской Америке. Ее отличительная черта – это радиальные мотивы, расходящиеся от центра к периферии, подобно солнечным лучам. Изначально тенерифе плели исключительно иглой из тончайших ниточек, сейчас же используют и довольно крупную пряжу, а сложные приемы продевания и переплетения проводят лювенильским крючком.

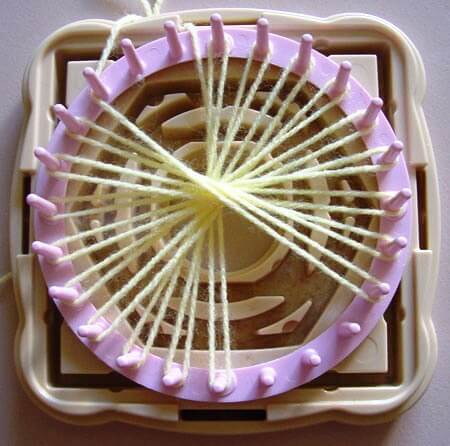

Универсальным инструментом для плетения тенерифе остается все та же круглая форма со съемными зубцами.

Где купить лум?

Рис. 4 Лум, который можно приобрести в магазине “Леонардо”

Если же вы желаете приобрести более универсальный вариант, который подойдет и для вязания, и для плетения, обратите внимание на набор лумов. Вы сможете устанавливать круги по своему желанию и контролировать размер кружевного мотива.

Техника плетения кружева

Техника выполнения тенерифского кружева с 16-го века практически не менялась:

- На зубцы лума наматывается нить основы – после каждой намотки она обязана снова проходить через середину;

Рис. 5 Плетение на тенерифе. Шаг 1

- От центра к периферии последовательно плетут узор – бабочку, цветок или просто абстрактное кружево;

Рис. 6 Плетение на тенерифе. Шаг 2

Рис. 7 Плетение на тенерифе. Шаг 3

Рис. 8 Плетение на тенерифе. Шаг 4

Рис. 9 Плетение на тенерифе. Шаг 5

Рис. 10 Плетение на тенерифе. Шаг 6

Рис. 11 Плетение на тенерифе. Шаг 7

Рис. 12 Плетение на тенерифе. Шаг 8

- По окончанию плетения мотив снимают с основы;

Рис. 13 Плетение на тенерифе. Шаг 9

- Его можно использовать для изготовления картин, панно или соединить множество мотивов в блузу, платье или палантин.

Рис. 14 Готовое изделие

Видеоурок по изготовлению цветка на станке луме

Видеоурок по плетению многослойных цветов на тенерифе

Для плетения на луме также можно использовать атласные ленты. Мотивы получаются необычными и яркими, а использовать их можно для изготовления детских бантов, заколок и декора одежды.

Видеоурок по плетению цветов из ленты на луме

Схема изготовления кружев

Для того чтобы выполнить простой узор, готовят сколок. Для этого необязательно пересматривать все схемы сколок для кружевоплетения на коклюшках, любой может просто начертить простейший узор на бумаге и приступить к вязанию. Сама схема выполнения работ однообразна для любого плетёного узора:

- Изготовить сколок. Вариантов много: купить готовый, найти подходящий вариант и распечатать, придумать и начертить самому.

- Прикрепить сколок к подушке. Здесь главное — ровная поверхность и надёжность крепления. Следят за тем, чтобы булавки не торчали из подушки по сторонам.

- Наматывают нити на коклюшки. Готовят нужное количество пар и наматывают на них нити нужного цвета и размера. Если нить заканчивается, её заранее добавляют.

- Крепят нити к булавкам на сколоке.

- Используя схему плетения или пользуясь подсказками мастер-класса из видеоурока, плетут узор. Здесь уже нужны только терпение и сноровка, которая приходит со временем.

- После завершения работ изделие отправляют в стирку. Затем протирают или моют все колышки, используемые в плетении.

Научится плести кружева может любой желающий, если у него есть терпение и усидчивость. Освоив это мастерство, вновь испечённые мастера вносят свой вклад в кружевоплетение, изобретая всё новые и новые сказочные узоры и орнаменты.

Книга: «Старинные секреты плетения кружев» (глава 4.5)

Если в основе сцепного кружева лежит вилюшка, то многопарное выполняется в основном по диагональной сетке. В многопарной (иногда ее называют просто парной) технике выполнялось, как правило, мерное кружево, чаще всего край-кружево. Оно складывается из двух частей — кромочной, в основе которой лежат всевозможные решетки, и фестончатого края в виде фигур, выполненных сеткой или полотнянкой. Количество булавок зависит от рисунка и ширины работы. Зарубежные кружева — французские, брюссельские и прочие — выполняются именно в этой технике.

Основа большинства кружев в этой технике — решетка, ячейки которой могут иметь различную форму. Решетка может служить для образования фона или основного рисунка. В многопарной технике существуют прошвы, выполненные из одних решеток. Количество пар в многопарной технике, как правило, не меняется от начала до конца работы. Булавки вставляют в сколок строго вертикально. По мере выполнения работы булавки переставляют с выплетенной части кружева на новые участки через 5-10 см. Подушка в процессе работы не поворачивается. Сейчас мы рассмотрим несколько решеток, которые являются учебными и служат основой для многих узоров. Эти решетки являются базовыми, они известны во всех местностях и на правах «своих» могут иметь в них различные названия. Сами решетки иногда называются «грунтами».

Решетка в ползаплета

В старинных книгах эта решетка называется «торшон» и считается самой простой из многопарных решеток. Сколок этой решетки показан на рисунке 4.74. В парной технике свои законы. Например, решетки выполняются не поперек рисунка, а по диагонали, начиная с верхнего угла. На рисунке 4.75 мы пронумеровали точки накола в той последовательности, в которой они будут вступать в работу.

Рисунок 4.74. Сколок решетки в ползаплета

Рисунок 4.75. Последовательность сплетения пар при выполнении решетки

Для ниток N 20 шаг решетки — 6 мм.

В сколок втыкают 5 булавок и на каждую навешивают по 2 пары коклюшек. На две крайние булавки, кроме этого, навешивают еще по одной паре, чтобы кромка решетки получилась более плотной. Всего 12 пар.

Плетение первой из рассматриваемых решеток мы проследили шаг за шагом. Если понять его принцип, дальше будет все легко (рисунок 4.76).

Рисунок 4.76. Стадии плетения решетки в ползаплета

- От первой булавки одну пару проплетают с двумя кромочными в перевив. Затем эту же пару в точке 3 сплетают с парой, идущей от второй булавки по схеме: П-С- булавка-П-С (ползаплета до булавки, ползаплета после) (рисунок 4.76а).

- Правую пару откладывают, а левую сплетают с кромочными в перевив и вставляют булавку под обе пары — диагональную и крайнюю долевую (рисунок 4.76б).

- Диагональную пару откладывают, а кромочную пару разворачивают вокруг булавки и сплетают со второй долевой парой. Таким образом, кромочная пара заместила диагональную. Этот прием позволяет формировать ровный край кружева в диагональных решетках.

- От третьей булавки берут одну пару и сплетают ее со второй парой от второй булавки по схеме П-С-булавка-П-С. Правую пару откладывают, а левую сплетают с парой от нижележащей точки по той же схеме. Дальнейшее развитие событий показано на рисунке 4.76в-г.

Итак, делаем вывод. Из навешенных на каждую булавку двух пар одна направляется наискосок к левой кромке, сплетаясь в ползаплета до и после булавки с идущими слева вниз наискосок парами (это вторые пары от булавок, находящихся левее). Дойдя до левой кромки, она сплетается в полный заплет с кромочной парой и заменяется ею. После этого заменившая ее кромочная пара направляется наискосок направо вниз, сплетаясь с парами от булавок, находящихся правее.

Плетение этой и всех других решеток в парной технике начинают с левого верхнего угла и производят по диагонали. Порядок прохождения узлов обычно такой же, как указанный на рисунке 4.75. Меняться может только способ переплетения нитей. Работу можно производить и с левого угла, зеркально отображая тот же порядок. Это потребуется при выполнении прошвы с «паучками» и ромбами.

Количество перевивов пар в кромке решетки зависит от расстояния между точками накола. Долевые пары могут перевиваться по 2-3 раза, а переплетающая их ходовая — по одному разу.

Решетка в полный заплет

Эта решетка называется еще двойной (рисунок 4.77). Она выполняется по такому же сколку и в таком же порядке и отличается только количеством заплетов в точках пересечения диагональных пар. В этих точках пары переплетаются по схеме П-С-П-С-булавка-П-С-П-С, а именно: до и после булавки выполняется полный заплет. Кромочные пары проплетаются так же, как в первой решетке.

Рисунок 4.77. Решетка в полный заплет

Решетка без перевива

Оказывается, лишние перевивы огрубляют и утяжеляют решетку. В решетке без перевива в точках пересечения диагональных пар переплетение происходит следующим образом: С-П-С-булавка-С-П-С, а именно: переплет без первого перевива или полотно до и после булавки.

Московская решетка

Эта решетка (рисунок 4.78) выполняется по другому сколку, но в том же порядке — по диагонали.

Рисунок 4.78. Московская решетка

Все пары перевиваются по 3 раза и сплетаются в ползаплета. Плетение производится диагональными рядами.

Квадратная решетка

Другое название этой решетки — «девичья». Она чуть затейливее и наряднее предыдущих. Особенность квадратной решетки в том, что в ней одновременно проплетают по 2 ряда наколов, идущих в противоположных направлениях. Способ переплетения тот же, но меняется рисунок сколка (рисунок 4.79). Узор располагается в шахматном порядке.

Рисунок 4.79. Квадратная решетка: а) сколок б) последовательность плетения

Навешивание пар обычное: на крайние булавки по 2 пары, на остальные — по одной.

Основное плетение — в ползаплета с двумя перевивами каждой пары.

Начало плетения. В обе руки берут по 2 пары коклюшек.

- Пару от булавки 1 проплетают с кромочными парами и возвращают обратно. Пару от булавки 3 проводят через 4-ю и 5-ю к 6-й булавке. От 7-й булавки пара идет вправо через крайние долевые к 8-й булавке и обратно.

- Пары от 3-й и 7-й булавок сплетают в точке 9. Затем одна из них идет к 11-й булавке через 10-ю.

- Пары от 4-й и 5-й булавок перевивают по 2 раза, сплетают в ползаплета и оставляют. Аналогично сплетаются пары от точек 9 и 10.

- Пары от точек 5 и 10 перевивают по 2 раза и сплетают в ползаплета до и после булавки в точке 12. Затем пары расходятся к точкам 13 и 14 и снова встречаются в точке 15, переплетаясь как в точке 12. Эти манипуляции повторяют в каждом квадрате, продолжая общее плетение по диагонали с двух сторон.

В нитях это выглядит так, как на рисунке 4.80а. Квадратную решетку, выполненную полными заплетами, называют «девичьей» или «фламандской» (рисунок 4.80б). Она смотрится более плотно и очень красиво. Если участки квадратной решетки разделить плетешками с отвивной петелькой, получится изумительной красоты узор, сколок которого мы приводим на рисунке 4.80в.

Рисунок 4.80. Квадратная решетка: а) схема переплетения нитей в ползаплета б) переплетение нитей в полный заплет в) схема узора на основе квадратной решетки

На рисунке 4.81 вверху схематично представлены виды многопарных решеток. Они достаточно разнообразны. Здесь же показано переплетение нитей в некоторых решетках. В конце девятнадцатого века особенно популярной была решетка «валансьен» (рисунок 4.81(1-3)). Это плетешковая решетка в парной технике. Такие решетки выплетаются плетешками, но не одним, как в сцепной технике, а несколькими одновременно. Пересечение плетешков выполняется так же, как в сцепной технике, когда пара считается за одну нить и производится переплет этих нитей (смотри рисунок 4.14). Форма ячеек решетки может быть различной: квадратной, или шестиугольной, или полукруглой, как на рисунке 4.81(1), где плетешок образует петельку, в которую продевается плетешок следующего ряда. Очень красивая фландрская решетка (рисунок 4.81(4)) выигрывает за счет сочетания плетешков с перевитыми парами. Направление нитей при плетении — вертикальные «волны». Эта решетка помимо больших круглых имеет и еще и маленькие треугольные ячейки, придающие ей еще большую ажурность. Решетки на рисунках 4.81(5) и 4.81(6) выполняются в полный заплет. В парижской решетке (рисунок 4.81(6)) нити движутся в трех направлениях, вертикальные нити сплетаются с диагональными. Мехельнская решетка, или «ледяной грунт» (рисунок 4.81(5)), сочетает вертикальные перегородки из коротких плетешков с тонкими горизонтальными, создающимися перевивкой нитей. Движение нитей — вертикальные ступеньки.

Рисунок 4.81. Виды многопарных решеток: 1-3) «валансьен» 4) фландрская 5) мехельнская 6) парижская

Это далеко не полный перечень разновидностей решеток.

Еще больше оживить многопарные узоры позволяют украшающие элементы. Это могут быть всевозможные вкрапления небольших участков полотнянки или сетки различной формы: «сердечками», квадратиками, кружочками, ромбиками — и такие специфические элементы, как «жучок», «стяжная денежка», насновки различной формы и составленные из них рисунки.

Прошва с «жучком»

Этот рисунок, сколок на рисунке 4.82а, выполняется на основе решетки в ползаплета. Решетку в ползаплета проплетают от точки 1 до узла 9 (рисунок 4.75) верхний левый уголок и от точки 5 до точки 35 верхний правый уголок.

Рисунок 4.82. Сколок решетки «жучком» и «стяжной денежкой»: а) простой «жучок» б) «стяжная денежка» в) «жучок» с перевивом

Теперь выполняют сам «жучок». Для этого пары из точек 6, 7, 8 с одной стороны и 11, 19, 27 с другой перевивают по 2 раза каждую и сплетают между собой полотняным переплетением (С-П-С). Сначала пару из точки 11 сплетают с парами из точек 6, 7, 8, затем так же сплетают пару из точки 19, а после нее — пару из точки 27 (рисунок 4.83).

Рисунок 4.83. Плетение «жучка»

В центр ромба (по рисунку это точка 21) вставляют булавку и сплетают полотном пары между собой в обратном порядке. Затем пары подтягивают, каждую перевивают по разу и вводят в плетение решетки в точках 15, 23, 31 слева и 36, 37, 38 справа.

Продолжают плетение решетки до следующего ромба.

Прошва с «жучком» в перевив

При выполнении этого «жучка» (рисунок 4.82в) пары коклюшек от точек 6 и 11, предварительно перевитые 1 раз, сплетаются с другими парами в перевив по схеме П-С-П-С. После этого по 2 пары с каждой стороны перевивают по 2 раза и сплетают между собой полотном. Вставляют булавку в , снова сплетают пары между собой полотнянкой и последовательно сплетают в перевив с крайними парами. Такой «жучок» получается немного более закрученным.

Прошва со «стяжной денежкой»

По технике исполнения «стяжную денежку» можно рассматривать как разновидность «жучка» (рисунок 4.82б). Сначала делают все так же, как и для «жучка», вплоть до булавки, а именно: 6 пар сплетают между собой полотном, предварительно перевив по 2 раза каждую. После этого крайние пары проплетают полотном с двумя соседними, а затем и между собой. «Ножки» перевивают по 1 разу и вводят в плетение решетки.

Прошва с полотнянкой и сеткой

Чтобы сделать на решетке вставку из полотнянки в форме ромба (рисунок 4.84), сначала выплетают верхние уголки до вставки — правый и левый (смотри сколок на рисунке 4.85). Булавку в верхней вершине ромба (точка 13) заплетают полным заплетем до и после. Затем правую пару оставляют, а левую, ставшую ходовой для данного участка полотнянки, сплетают полотном с парой, идущей слева от точки 4, перевивают 2 раза и еще раз сплетают полотном (С-П-С-П-П-С-П-С). Затем эту же пару сплетают полотном с отложенной правой парой от вершины ромба. После этого ходовую пару сплетают с парой, идущей справа от точки 10, по схеме: полотно — 2 перевива — полотно. Постепенно вводят в плетение остальные пары решетки, а затем выводят их, сужая полотнянку, в обратной последовательности. Булавку в нижней вершине ромба заплетают полным заплетом.

Рисунок 4.84. Кружево-прошва с квадратом из полотнянки

Рисунок 4.85. Сколок кружева-прошвы с квадратом из полотнянки

Вставка из сетки выполняется по той же схеме, но вместо полотняного переплетения выполняют ползаплета (П-С). При этом край сетки получается четко очерченным, а в полотнянке — ступенчатым.

Прошва со «звездочками» из насновок

Выплетают правый и левый уголки решетки. Главное, что нужно знать, — насновки перекрещиваются между собой точно так же, как плетешки, а именно: каждая пара считается за одну нить.

«Звездочка» из четырех насновок

Парами от точек 6 и 7 выполняют левую насновку, а парами от точек 11 и 19 — правую (рисунок 4.86а).

Пары от точек 8 и 27 перевивают по 2 раза и сплетают с парами насновок в таком порядке: средние пары насновок поднимают. В центре полотнянкой сплетают перевитые пары от крайних точек, разводят их в разные стороны, два раза перевивают и вводят в плетение решетки. Опускают пары насновок и сплетают полотном, считая каждую пару за одну нить.

Выплетают две оставшиеся насновки.

Такую «звездочку» можно оформить иначе, без дополнительных нитей (рисунок 4.86б).

Сплетают две верхние насновки, а затем пары насновок сплетают полотном, считая каждую пару за одну нить. Пары от точек 8 и 27 перекидывают по 2 раза и вводят в дальнейшее плетение решетки.

Рисунок 4.86. Сколок прошвы со «звездочками»

Рисунок 4.87. Нумерация концов насновок для сплетения

Прошва со «звездочкой» из шести насновок

Выплетают три верхние насновки (рисунок 4.86в). Существует два способа соединения их между собой. В любом случае пара коклюшек считается как одна нить (рисунок 4.86).

Первый способ: пары 1, 2, 5 и 6 сплетают (С-П), отогнув пары 3 и 4 наверх. Затем скрещивают пары 1 и 6. После этого выплетают насновки нижней половины «звездочки»: центральную из 3-й и 4-й, левую из 5-й и 6-й, а правую — из 1-й и 2-й.

Второй способ: пары 2, 3, 4 и 5 сплетают в ползаплета (П-С). Затем пару 6 сплетают с 4-й и 2-й, а 1 — с 3-й и 5-й (в шахматном порядке). Нижнюю половину «звездочки» выплетают в таком порядке: центральную насновку плетут из пар 1 и 6, правую — из 2-й и 4-й, а левую — из 3-й и 5-й.

УКРАШАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ «ГРУНТОВ»

Очень эффектно смотрятся на фоне решеток такие элементы, как «снежинки» (рисунок 4.88(1)), «ракушки» (рисунок 4.88(2)), «бутончики» (рисунок 4.88(3)). Все они выплетаются полотняным переплетением шести пар коклюшек.

Рисунок 4.88. Украшающие элементы и армюры: 1) «снежинки» 2) «ракушки» 3) «бутончики» 4,5) восьминиточный армюр 6) двенадцатиниточный армюр 7) «паутинка»

«Снежинки»

Плотная часть этого элемента (рисунок 4.88(1)) выплетается полотнянкой. Однако долевые пары полотнянки располагаются не по прямой, а заворачиваются по спирали.

Удлиненные бриды перевивают и сплетают между собой в полный заплет.

«Ракушки»

В «ракушках» (рисунок 4.88(2)) долевые пары закручиваются в две противоположно направленные петельки, оставляя в серединке «ракушки» заметное отверстие. За контуром «ракушки» пары перевиваются.

«Бутончики»

«Бутончики» (рисунок 4.88(3)) имеют более рыхлую структуру с большим круглым отверстием посередине. Две долевые пары обходят контур бутончика полукругом, а одна пара пересекает его. За контуром пары также перевиваются.

Армюры

Кроме решеток в многопарной технике выплетается еще один вид основы — армюры. Они появились как результат запросов на более утонченную работу. Все три приведенных армюра выполняются полными заплетами, более рыхлыми, чем в других узорах.

Восьминиточный армюр на рисунке 4.88(4) представляет довольно рыхлую структуру с ромбовидными решетками правильной формы. Нити проходят в диагональном и вертикальном направлениях. На рисунке 4.88(5) нити проходят сверху вниз волнистыми линиями, образуя довольно сложное переплетение с ячейками округлой формы.

Двенадцатиниточный армюр (рисунок 4.88(6)) образован пересечением нитей с очень сложной траекторией, создающим замысловатый узор.

«Паутинка»

Пересечение нитей на рисунке 4.88(7) называется «паутинка» и используется для создания фона. Пары нитей соединяются в ползаплета и перевиваются.

Краюшки в многопарной технике

Край-кружево в многопарной технике можно представить состоящим из решетки и фестона, выплетенного сеткой или полотнянкой.

Полукруглый фестон

Краюшка с полукруглым фестоном (рисунок 4.89) плетется на 12 парах коклюшек. Сначала плетут фестон полотнянкой с перевивом пар по внешнему краю или сеткой, поочередно откладывая долевые пары до середины. Отложенными долевыми парами выплетают фоновую решетку любого простого вида. Продолжают плетение фестона от середины к краю, подхватывая долевые пары от решетки по внутреннему краю и вплетая их в фестон.

Рисунок 4.89. Кружево-край с полукруглым фестоном

Краюшка с удлиненным фестоном

Сколок край-кружева с удлиненным фестоном помещен на рисунке 4.90. Этот рисунок плетется на 7 парах коклюшек. Сначала выплетают фоновую решетку. Затем плетут полотнянку, подхватывая долевые пары от решетки. Освобождаемые при плетении фестона долевые пары снова вводят и полотнянку. Как и в предыдущем случае, вместо полотнянки можно выплести фестон сеткой.

Рисунок 4.90. Сколок край-кружева с удлиненным фестоном N 1

Край-кружево с «веерным» фестоном

Край-кружево, сколок которого приведен на рисунке 4.91, состоит из тех же элементов — решетки и полотнянки. Порядок плетения такой же, как и в предыдущем случае, однако меняется траектория движения ходовой пары, отчего фестон приобретает форму «веера». При плетении фестона ходовая пара может сплетаться с долевыми по-разному:

Рисунок 4.91. Сколок край-кружева с «веерным» фестоном N 2

1. В перевив всех пар, тогда фестон получится более разреженным.

2. В перевив одной из пар, тогда получится рядок дырочек.

3. С дополнительными перевивами до и после сплетения с крайней долевой парой, чтобы край фестона был более ажурным.

Крайние долевые пары в точке А сплетают в ползаплета или в полный заплет. Это имеет значение при плетении нитями разных цветов.

Старинные русские орнаменты для многопарного кружева

На рисунке 4.92 представлены элементы орнамента многопарного кружева из Костромской (Галич), Рязанской, Орловской (Елец), Тверской и Ярославской губерний. Уплотненный рисунок проступал на решетчатой или тюлевой основе. Это старинные славянские мотивы, характерные для народной вышивки. Женская фигурка — оберег для дома. Цветущие кусты и дерева — символ плодородия и изобилия. Сказочные павы и птица Сирин — символы счастья и удачи. Коньки и олени — символы красоты и надежды на помощь сил природы.

Рисунок 4.92. Элементы орнамента многопарного кружева из Костромской, Рязанской, Орловской, Тверской, Ярославской губерний: растительные мотивы, звери и птицы, женские фигуры

Как получить сколок кружева?

Если мы хотим составить сколок кружева по имеющемуся готовому образцу, нужно разложить его на миллиметровой бумаге, в узлах и местах поворота поставить точки. Затем прорисовать ход нитей. В мерном кружеве достаточно прорисовать и продумать один мотив. Для удобства в сколке для мерного кружева обычно отображают 3-4 мотива. Если требуется мерное кружево большой длины, то заготавливают два одинаковых сколка, которые меняют в процессе работы, по очереди снимая их с булавок.