Общее строение тканей. Взаимодействие клеток

Организм человека состоит примерно из двух сотен различных типов клеток. Клетки одного типа выполняют свои специальные функции, образуют своё сообщество, живут и работают в конкретном месте – ткани. Это похоже на то, как представители одной профессии работают в одной организации, например, врачи в больнице или учителя в школе. Изучением тканей и их свойств занимается наука гистология. В строении ткани есть два главных элемента – клетки и межклеточное вещество.

- Клетки – это главный компонент ткани. Они выполняют основную функцию, например, нейрон проводит нервный импульс, иммунная клетка атакует бактерии.

- Клетки вырабатывают второй компонент ткани – межклеточное вещество. Оно бывает жидким, рыхлым, твёрдым, его может быть много или мало.

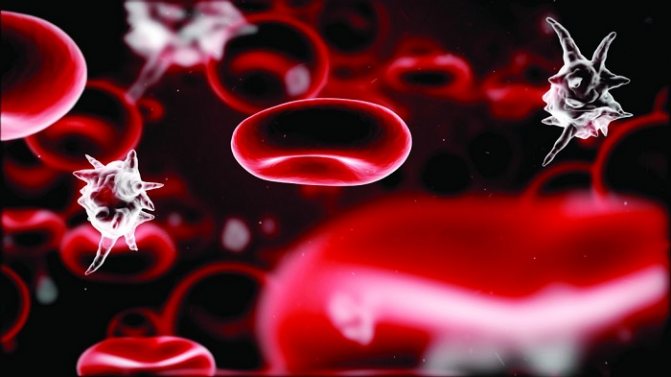

- Некоторые клетки превращаются в постклеточные структуры, но и без них жизнь организма невозможна. Например, эритроцит был клеткой, которая утратила ядро. Тромбоцит – это кусочек цитоплазмы клетки костного мозга мегакариоцита. Эритроцит переносит кислород и углекислый газ, а тромбоцит участвует в остановке кровотечения. Без этих структур человек не смог бы жить.

Эритроциты и тромбоциты в кровеносном русле. Это не клетки, а постклеточные структуры.

Ещё одна особенность строения и функции тканей заключается в том, что в ней нет главных и второстепенных элементов. Нейроны проводят нервный импульс, но без вспомогательных клеток (клеток нейроглии, о них будет сказано ниже) нейроны работать не будут. В костном мозге созревают клетки крови и иммунной системы, но происходит это при участии вспомогательных клеток.

В живом организме всё взаимосвязано, одни процессы влияют на другие. Это происходит благодаря взаимодействию клеток. Клетки «общаются» друг с другом с помощью молекул. Это может быть взаимодействие между соседними клетками или между клетками, которые находятся недалеко друг от друга. Предшественники эритроцитов в костном мозге созревают под влиянием факторов роста. Факторы роста выделяют другие клетки костного мозга. Клетки почек выделяют эритропоэтин, которые тоже влияет на созревание эритроцитов.

Признаки и свойства типов соединительной ткани

Выделяют собственно соединительную ткань: рыхлую и плотную волокнистую, плотную неоформленную и оформленную. Второй тип — скелетная ткань (хрящевая, костная, цемент и дентин зубов). К трофическому типу относят кровь и лимфу. Выделяют соединительные ткани со специальными свойствами: жировую, ретикулярную, которые вместе с кровью и лимфой создают внутреннюю среду организма (табл. 2).

Таблица 2.

| СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТКАНИ (ткани внутренней среды) | |

| 1. Кровь, лимфма | |

| 2. Кроветворные ткани | |

| 3. Волокнистые соединительные ткани (собственно соединительные ткани) | |

| а) рыхлая волокнистая соединительная ткань | |

| б) плотная волокнистая соединительная ткань | |

|

|

| 4. Соединительные ткани со специальными свойствами | |

| а) жирная ткань | б) ретикулярная ткань |

| б) слизистая ткань | г) пигментная ткань |

| 5. Скелетная соединительная ткань | |

| а) хрящевые ткани | б) костные ткани |

Стволовые клетки, развитие и изменение тканей

Стволовые клетки

Стволовая клетка – это клетка, которая в процессе своего развития может превратиться в другую клетку. Её можно сравнить с выпускником школы, который выбирает из множества профессий. Например, в костном мозге живут стволовые клетки крови, которые могут дать начало любой клетке или элементу крови, будь то нейтрофил, лимфоцит, эритроцит или тромбоцит.

Стволовые клетки могут делиться, то есть создавать запас, который заменит погибшие клетки. Но не для всех тканей эти возможности одинаковы.

Стволовая клетка может превратиться в другую клетку

stemcell – стволовая клетка;

neuron – нейрон, brain – головной мозг;

enterocytes – энтероциты (клетки, выстилающие просвет кишки), intestines – кишечник;

hepatocytes – гепатоциты (клетки печени), liver – печень;

cardiaccells – клетки сердца, heart – сердце;

osteocyte – остеоцит (клетка костной ткани), bone – кость.

Восстановление (регенерация) ткани

Многие зрелые клетки делиться не могут: нейроны, нейтрофилы (клетки крови и иммунной системы), остеоциты (клетки костной ткани), кардиомиоциты (клетки сердца). Из зрелых клеток к делению способны гепатоциты (клетки печени), поэтому печень восстанавливается после серьёзных повреждений.

Восстановление тканей – регенерация тканей – происходит по нескольким механизмам:

- Деление клеток (гепатоцитов в печени).

- Восстановление мембран и органелл клеток; это единственный способ обновления для нервной ткани и сердечной мышечной ткани.

- Восстановление за счёт стволовых клеток.

Сейчас разрабатываются технологии лечения стволовыми клетками. Сердечная мышца после повреждения (инфаркта) не может восполнить запас кардиомиоцитов. Предполагается использовать стволовые клетки, которые способны превратиться в кардиомиоциты. Пока не совсем понятно, как поведут себя стволовые клетки в сердце и других органах. Один из важных вопросов: могут ли стволовые клетки стать источником злокачественной опухоли? Поэтому к технологиям лечения и омоложения стволовыми клетками относятся очень осторожно.

Реакция клетки на нагрузки

Если ткань подвергается повышенным нагрузкам, её клетки увеличиваются в размере и активнее работают. Такое явление называется гипертрофией. За счёт гипертрофии нарастает мышечная масса после спортивных тренировок.

Если ткань работает меньше, то происходит атрофия её клеток: они уменьшаются в объёме и меньше работают. Например, из-за длительного постельного режима или космического полёта атрофируются скелетные мышцы ног.

Опорная ткань

Хрящевая ткань состоит из живых клеток овальной формы, лежащих в капсулах, среди плотного и твердого межклеточного вещества. Образует упругие хрящи, входящие в состав скелета, гортани, трахеи, ушной раковины. Этот тип выполняет опорную и защитную функции. Хрящи сглаживают трущиеся поверхности костей, защищают от деформации тела позвонков, дыхательные пути.

Хрящевая ткань плохо снабжается кровью и почти не содержит нервных окончаний, поскольку хрящ постоянно подвергается механическому давлению. В этом случае проводящие пути могли бы быть разрушены. Хрящевая ткань обходится небольшим количеством питательных веществ, поступающих из синовиальной жидкости, которая синтезируется в суставной щели.

Рис. 4. Опорная ткань

Костная ткань состоит из живых клеток — остеоцитов. Они образуют концентрические круги, обрамляющие каналы, связаны между собой отростками. Межклеточное вещество твердое за счет отложения кристаллов солей кальция вдоль волокон коллагена. Есть специальные каналы для прохождения кровеносных сосудов и нервов (рис. 4). Этот тип ткани образует кости скелета, не деформируется (в отличие от хряща). Выполняет опорную, двигательную и защитную функции. Красный костный мозг — кроветворный орган.

Эпителиальные ткани

Эпителиальные ткани также называются пограничными, потому что они представляют собой барьер между внутренней средой организма и окружающей средой.

Эпителий образует верхний слой кожи – эпидермис. Эпителиальная ткань выстилает ротовую полость, пищевод, желудок и кишечник, дыхательные пути. Она лежит на границе с внешней средой, то есть с пищей, воздухом, водой.

Особенности эпителиальной ткани:

- Клетки плотно сомкнуты друг с другом, тем самым образуют целые пласты. Следовательно, межклеточного вещества в таких тканях очень мало.

- Эпителиальные клетки лежат на базальной мембране.

- К эпителиальным клеткам не подходят сосуды. Питательные вещества из нижележащих сосудов проникают в эпителий через базальную мембрану.

- Эпителиальная ткань очень легко восстанавливается.

В эпителиях много клеток, которые восполняют убыль повреждённых клеток. Поэтому неглубокие порезы и царапины на коже быстро заживают без следа.

Но высокая способность к восстановлению имеет негативную сторону. При регенерации могут возникать генетические дефекты, способные превратить нормальную клетку в клетку злокачественной опухоли. Рак – это и есть опухоль, которая возникла из эпителиальной ткани.

Виды эпителиальной ткани

Эпителии могут быть однослойными или многослойными.

Однослойные эпителии обеспечивают транспорт питательных веществ. Они выстилают кровеносные сосуды (такой эпителий называется эндотелием), альвеолы лёгких (в альвеолах происходит газообмен), просвет желудка и кишечника (где происходит всасывание питательных веществ).

Эпителиальные клетки располагаются на базальной мембране. Питательные вещества поступают из сосудов к клеткам, проникая через базальную мембрану

Однослойный эпителий. Один слой клеток лежит на базальной мембране, клетки плотно сомкнуты

Однослойный многорядный эпителий. Клетки образуют нижний и верхний ряды, но все они связаны с базальной мембраной, то есть принадлежат одному слою

Многослойные эпителии защищают ткани, которые находятся под ними. Самый нижний слой многослойного эпителия лежит на базальной мембране, остальные слои клеток с ней не связаны. В этом нижнем слое находятся клетки (их можно назвать стволовыми), которые делятся и по мере своего развития смещаются вверх.

Многослойный эпителий встречается в полости рта, пищеводе, мочеиспускательном канале. Им покрыты конъюнктива и роговица глаза.

Многослойный эпителий

В местах, где требуется максимальная защита от механического повреждения, многослойный эпителий ороговевает.

Многослойный ороговевающий эпителий

Например верхний слой кожи – эпидермис – покрыт роговыми чешуйками. Роговые чешуйки – это постклеточные структуры, у которых нет ядра и органелл, есть плотная плазмолемма и цитоскелет. Они устойчивы к механическим и химическим повреждениям. Роговые чешуйки слущиваются вместе с прикрепившимися к ним микроорганизмами.

Роговые чешуйки

Бактерии на эпидермисе

Железистый эпителий

Железистый эпителий – это основная ткань желёз. Железистые клетки (гландулоциты) продуцируют особый продукт – секрет, например, слюну, грудное молоко.

Железистая клетка. Жёлтым цветом показаны гранулы, в которых содержится секрет.

Железистые встречаются среди эпителиальных клеток.

Железистые клетки (белого цвета) в составе эпителия трахеи

Внутри эпителия могут находиться маленькие железы.

Железа в составе эпителия

И, конечно, железистая ткань образует крупные железы

Сенсорный эпителий

Сенсорные эпителии входят в состав органов чувств. Например, сенсорные эпителиальные клетки (волосковые клетки) в органе слуха воспринимают звук.

Волосковые клетки внутреннего уха

Меристема (Образовательная ткань)

Меристема (Образовательная ткань)

Образовательная или Меристема (от греч. меристос – делимый). Клетки живые, тонкостенные, имеют тонкие клеточные стенки с незначительным количеством целлюлозы, с большим ядром, часто делятся. Дают начало почти всем клеткам других типов тканей и обеспечивают рост растения на протяжении всей жизни. При каждом делении одна из новообразовавшихся клеток остается меристематической, а вторая превращается в клетку какой-нибудь ткани. Деление регулируется фитогормонами.

Виды образовательных тканей

По месту расположения различают верхушечную, вставочную и боковую меристемы. Верхушечная (апикальная) находится в зоне деления корня и конусе нарастания на верхушке побега. Она обеспечивает их рост в длину. Закладывается в теле зародыша. На каждом боковом побеге и боковом корне образуется собственная верхушечная меристема.

Боковая находится внутри стебля или корня, охватывает их центральную часть. Обеспечивает рост этих органов в толщину. Например, камбий встречается преимущественно у деревьев, иногда – у травянистых.

Вставочная (интеркалярная) содержится в основе междоузлий стебля у некоторых растений (злаковых, хвощей) и обеспечивает вставочный рост. Эта меристема перестает существовать и превращается в постоянные ткани, когда заканчивается рост стебельного участка или листка.

Различают также первичную и вторичную меристемы. Первичная меристема развивается в зародыше, обусловливает рост и развитие проростка. Закладывается она на верхушках зародышевых корешка и стебелька. Вторичная образуется из первичной и закладывается позднее. Вторичные меристемы обеспечивают вторичный рост в толщину стебля и корня (камбий и феллоген). Из клеток основной ткани или эпидермы возникает пробковый камбий. Среди вторичных меристем различают раневую, которая дает начало особой защитной ткани в местах повреждения.

Соединительные ткани

Термин «соединительные ткани» объединяет, на первый взгляд, совершенно разные элементы: кровь, костную, жировую и другие ткани. Но все они поддерживают постоянные концентрации веществ, необходимых для жизни, поэтому их также называют тканями внутренней среды. Отличительная черта строения соединительной ткани – большое количество межклеточного вещества.

Кровь и лимфа

Кровь переносит питательные вещества, кислород и углекислый газ. Вместе с лимфой она обеспечивает иммунную защиту.

Кровь и лимфане похожи на все остальные ткани:

- они жидкие, потому что их межклеточное вещество представлено плазмой – водой, в которой растворены органические и неорганические вещества;

- клетки крови и лимфы возникают в отдельном органе – костном мозге;

- не все клетки крови находятся в ней постоянно: лейкоциты через несколько часов или дней перемещаются в другие ткани, лимфоциты перемещаются между кровью, лимфой и другими тканями.

Эритроциты в кровеносном русле

Кроветворные ткани

Клетки крови и иммунной системы образуются в костном мозге из стволовой клетки крови. Некоторые иммунные клетки дальнейшем развиваются в органах иммунной системы (тимусе, лимфатических узлах). Кроветворные ткани создают для этого необходимые условия. Они выделяют факторы роста, которые распознаёт стволовая клетка. Под их влиянием она превращается в конкретную клетку крови или иммунной системы.

Кроветворные ткани состоят из особых клеток, которые называются ретикулярными. Среди них живут и развиваются стволовые клетки крови. Кроветворная ткань костного мозга называется миелоидная, кроветворная ткань органов иммунной системы – лимфоидная.

Среди ретикулярных клеток созревают клетки иммунной системы лимфоциты

Собственно соединительные ткани

Существуют ткани, которые объединяют разные ткани в одном органе, нервы и сосуды в единые пучки, соединяют кости в единый сустав,образуя связки. Их обозначают термином «собственно соединительные ткани». В их межклеточном веществе много волокон, которые придают им механическую устойчивость.

Различают рыхлую волокнистую и плотную волокнистую соединительные ткани. Органы состоят из разных тканей, которые выполняют свои функции. Рыхлая волокнистая соединительная ткань пронизывает почти все органы, объединяя разные ткани в одно целое.Она сопровождает сосуды и нервы, поэтому крупные сосуды и нервы идут вместе друг с другом. Плотная волокнистая соединительная ткань очень прочна, так как она содержит много волокон, ею образованы связки и сухожилия.

Основные клетки соединительной ткани – фиброциты, а также фибробласты и жировые клетки адипоциты. Фибробласты продуцируют межклеточное вещество, фиброциты поддерживают нормальное состояние межклеточного вещества. Из крови на некоторое время в соединительную ткань поступают лейкоциты.

Соединительная ткань

Fibroblast — фибробласт

Collagenfiber – коллагеновое волокно

Elastinfiber – эластиновое волокно

Жировая ткань

Жировая ткань создаёт запас жиров и жирорастворимых витаминов (A, D, E, K). Расщепление молекулы жира даёт очень много энергии. Кроме этого, жировая ткань синтезирует и накапливает женские половые гормоны эстрогены. Она создаёт мягкую прослойку вокруг органов, которая смягчает силу ударов. Жировая ткань лучше развита у северных народов, потому что она сберегает тепло.

Существует белая и бурая жировая ткань. У человека больше белой жировой ткани. Основная клетка жировой ткани – адипоцит, её цитоплазма содержит крупную жировую каплю.

Бурая жировая ткань у человека находится в подмышечных впадинах, между лопатками, в области шеи, рядом с почками. Она содержит большие запасы энергии и поддерживает тепло. Больше всего бурой жировой ткани у новорождённых. Организм новорождённых плохо регулирует температуру, поэтому бурая жировая ткань им особенно нужна для сохранения тепла и энергии. С возрастом этой ткани становится меньше.

Количество бурой жировой ткани мало зависит от питания. В её клетках находится несколько жировых капель, которые не сливаются в одну.

Клетка белой и бурой жировой ткани

Whiteadipocyte – клетка белой жировой ткани

Brownadipocyte – клетка бурой жировой ткани

Пигментная ткань

Похожа на волокнистую соединительную ткань, в ней много сосудов и пигментных клеток. Она находится в радужке и сосудистой оболочке глаза.

Скелетные соединительные ткани

Твёрдый скелет тоже состоит из соединительных тканей – хрящевой и костной. Твёрдость костям и некоторым хрящам придаёт межклеточное вещество.

Хрящевая ткань образует основу носа, ушных раковин, участвует в соединении костей, придаёт жёсткость трахее и бронхам. Её основные клетки – хондроциты, они вырабатывают межклеточное вещество.

Хрящевая ткань

Matrix –межклеточное вещество

Lacunae – лакуна – пространство, в котором находится хондроцит

Chondrocyte – хондроцит

Примерно 70% массы костной ткани приходится на минеральные вещества, которые делают кости прочными. Около 30% массы костной ткани – это органические вещества, придающие ткани упругость.

Межклеточное вещество создают клетки остеобласты. Со временем они замуровывают себя в нём и изменяются настолько, что становятся другими клетками – остеоцитами. Остеоциты продолжают работать, они не вырабатывают межклеточное вещество, а поддерживают его в оптимальном состоянии.

В костной ткани также есть остеокласты – гигантские клетки с несколькими ядрами. Точнее, это не клетки, а многоядерные структуры. Остеокласты разрушают костную ткань, это естественный процесс, который происходит одновременно с образованием костной ткани.

Остеобласты

Остеоцит

Остеокласты разрушают костную ткань

Покровные ткани

Покровные ткани

Они отделяют органы растений от внешней среды. Основная функция – это защита растений от ее неблагоприятного воздействия. Различают первичную (эпидерма, или кожица) и вторичные.

Эпидерма

Эпидерма (от греч. эпи – над, сверху и дерма – кожа) состоит из одного или нескольких слоев бесцветных живых клеток. Образуется из апикальной (верхушечной) меристемы. Клетки плотно прилегают одна к другой. Они некоторое время сохраняют способность к делению. Их внешняя стенка утолщена, может быть пропитана минеральными веществами. У хвощей, например, откладывается двуоксид кремния (Si02). Извне эпидерма покрыта слоем кутикулы (от лат. cuticula – кожа), которая является продуктом секреции эпидермальных клеток и состоит из липопротеидного вещества кутина и полисахарида пектина. Иногда эпидерма покрыта слоем воска разной толщины. Кутикула предупреждает интенсивное испарение воды через ее поверхность, поэтому особенно хорошо развита у растений, которые растут в засушливом климате.

В эпидермальных клетках отсутствуют хлоропласты, но есть лейкопласты. Хлоропласты содержат особые клетки эпидермы – замыкающие клетки устьиц. Устьица окружены опорными клетками. Замыкающие клетки имеют бобовидную форму, окружают устьичные щели. Под щелью расположена большая полость, которая называется дыхательной. Она окружена клетками мезофилла листа. Устьица расположены преимущественно на листьях, иногда на стебле.

Покровные ткани. Устьица. Вид сверху

Стенки замыкающих клеток утолщены неравномерно. Те стенки, которые формируют устьичную щель, значительно утолщены по сравнению с другими. Размеры щели могут регулироваться в зависимости от интенсивности процессов фотосинтеза. При солнечном освещении в хлоропластах замыкающих клеток происходит интенсивно процесс фотосинтеза. Насыщение клеток продуктами фотосинтеза (крахмалом, сахарами) ведет к активному поступлению в клетку ионов калия, вследствие чего концентрация клеточного сока повышается. Возникает различие концентраций клеточного сока опорных и замыкающих клеток. Вода из опорных клеток поступает в замыкающие клетки, что приводит к увеличению их объема, возрастанию тургора. Замыкающие клетки приобретают выраженную бобовидную форму и устьичная щель открывается. При понижении интенсивности освещения уменьшается процесс образования сахаров, крахмала в замыкающих клетках. Ионы калия не поступают. Концентрация клеточного сока в замыкающих клетках по сравнению с опорными падает. Вода путем осмоса выходит из замыкающих клеток, и тургор снижается, что ведет к закрытию устьичной щели.

Устьичные клетки расположены на нижней стороне листьев. У водных растений, листья которых плавают, устьица расположены на внешней поверхности листа. Основные функции устьиц – газообмен и транспирация (испарение воды).

Часто из эпидермы развиваются одно- или многоклеточные волоски. Они имеют разнообразное строение и выполняют разные функции (защищают растение от перегревания, от поедания животными, выполняют секреторную функцию), могут быть живыми или мертвыми.

Покровная ткань всасывательной зоны корня имеет корневые волоски и называется эпиблемой, или ризодермой (от греч. ризь – корень). Корневые волоски поглощают воду с минеральными веществами.

Вторичная покровная ткань

К ней преимущественно относятся пробка и кора. Вторичная покровная ткань заменяет эпидерму или возникает в глубинных слоях коры. Осенью зеленая окраска побегов заменяется на бурую. Из части клеток основной ткани, которые входят в состав коры и восстанавливают способность к делению, образуется слой вторичной меристемы – пробковый камбий или феллоген. Он производит наружу пробку – слой клеток, которые имеют утолщенные стенки, пропитанные жирообразным веществом, становятся непроницаемыми для газов и воды, содержимое которых отмирает. Клетки пробки имеют прямоугольную форму, плотно прилегают одна к другой, расположены рядами. Пробка сохраняет внутренние живые клетки от потери влаги, резких колебаний температуры, проникновения микроорганизмов. Чтобы живые клетки могли под пробкой дышать, удалять остатки влаги, феллоген под устьицами откладывает живые клетки паренхимы с большими межклетниками, которые разрывают эпидерму и образуют чечевички. Чечевички четко видны на поверхности коры деревьев и кустов. Они не способны открываться и закрываться. Зимой закупориваются особым веществом.

Пробковый камбий сохраняет активность на протяжении всей жизни растения и образует новые пробковые слои. Верхние слои коры постоянно отшелушиваются. Внутрь растения пробковый камбий производит живые клетки основной ткани.

Вследствие многоразового формирования слоев пробки и отмирания живых клеток между ними образуется характерная для деревьев кора, которая включает еще и низшие слои клеток.

Мышечные ткани

Мышечная ткань может сокращаться, а значит, перемещать тело в пространстве.

Скелетная мышечная ткань состоит из пучков поперечнополосатых мышечных волокон. Мышечное волокно – это сложная структура. В нём есть много ядер, которые вместе с другими органеллами заключены в плазмолемму. Другой его компонент – белковые нити миофибриллы – обеспечивают сокращение волокна.

Строение мышечного волокна

Сердечная мышечная ткань может ритмически сокращаться сама по себе без внешнего воздействия. Она образована клетками кардиомиоцитами, которые связаны между собой в трёхмерную сеть.

Гладкая мышечная ткань есть в желудке, кишечнике, бронхах, мочеточниках, мочевом пузыре, матке. Благодаря ей желудок и кишечник проталкивают пищу, бронхи сужаются и расширяются. Мышечная ткань есть в кровеносных сосудах, она меняет их просвет, таким образом регулируется кровоток.

Основные клетки гладкой мышечной ткани – гладкие миоциты, которые соединяются друг с другом.

Гладкая мышечная ткань

Ткани растений

Основная ткань

– паренхима (клетки не вытянутые и не плоские).

- Хлоренхима – фотосинтезирует. В листе делится на столбчатую (лежит непосредственно под эпидермисом) и губчатую (лежит в глубине листа).

- Запасающая – входит в состав сложных тканей, например, в состав ксилемы и флоэмы.

Образовательная ткань

(меристема) обеспечивает рост растения. Состоит из мелких постоянно делящихся клеток.

- Верхушечная меристема обеспечивает рост стебля.

- Зона деления корня обеспечивает рост корня.

- Камбий – меристема, за счет которой стебель растет в толщину. Откладывает внутрь от себя вторичную ксилему, наружу – вторичную флоэму.

Механическая ткань

придаёт прочность органам растений.

- Колленхима состоит из живых клеток с утолщенными, но не одревесневшими первичными оболочками. Они способны к росту, поэтому не препятствуют росту органов, в которых они расположены. Для выполнения опорной функции требуется тургор.

- Склеренхима. Состоит из клеток с утолщенными одревесневшими оболочками. Клетки мертвые, поэтому не могут расти, но зато работают без тургора.

Проводящая ткань

состоит из проводящих элементов, волокон механической ткани и паренхимы.

- По ксилеме (древесине) передвигается вода с минеральными солями от корня наверх. Проводящие элементы – сосуды и трахеиды (мёртвые клетки).

- По флоэме (лубу) передвигается вода с сахарами. Проводящие элементы – ситовидные трубки. Они живые, но безъядерные, поэтому рядом с ними находятся клетки-спутники, производящие РНК.

Покровная ткань

отделяет растение от окружающей среды, образована плотно прилегающими клетками.

- Эпидермис состоит из плотно сомкнутых основных клеток (прозрачные, не фотосинтезируют), устьиц (регулируют газообмен и транспирацию, фотосинтезируют) и железистых волосков.

- Пробка состоит из мертвых клеток, не пропускает через себя вещества. Всё, что лежит снаружи от пробки, отмирает, не может растягиваться и постепенно лопается (корка).

- Ризодерма содержит корневые волоски, покрывает зону всасывания кончика корня.

Как всё это расположено

Еще можно почитать

ПОДРОБНЫЕ КОНСПЕКТЫ: Корень, Лист, Побег, Видоизмененные органы растений, Обзор образовательной, проводящей и механической ткани растений

ЗАДАНИЯ ЧАСТИ 2 ЕГЭ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ

Задания части 1

Выберите один, наиболее правильный вариант. Элементы проводящей системы листа, состоящие из неживых клеток

1) ситовидные трубки 2) волокна 3) сосуды 4) клетки камбия

Ответ

3

ОСНОВНАЯ — ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ Установите соответствие между строением, значением ткани растения и её типом: 1) образовательная, 2) запасающая

А) образована крупными живыми клетками с тонкими оболочками Б) состоит из более или менее однородных клеток, способных делиться В) расположена в точках роста корней и побегов Г) расположена в семенах, плодах, сердцевине стебля и других органах Д) обеспечивает рост растения, образование новых органов и тканей Е) служит местом отложения запасных веществ: белков, жиров, углеводов

Ответ

211212

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ — МЕХАНИЧЕСКАЯ — ПРОВОДЯЩАЯ — ПОКРОВНАЯ Установите соответствие между примерами и типами растительных тканей: 1) проводящая, 2) механическая, 3) образовательная, 4) покровная. Запишите цифры 1-4 в порядке, соответствующем буквам.

А) эпидермис листа Б) сосуды В) ситовидные трубки Г) зона деления корня Д) кора стебля Е) волокна древесины

Ответ

411342

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ — ПОКРОВНАЯ 1. Установите соответствие между характеристиками и видами растительных тканей: 1) покровная, 2) образовательная. Запишите цифры 1 и 2 в порядке, соответствующем буквам.

А) выполняет защитную функцию Б) образована плотно прилегающими живыми или мёртвыми клетками В) обеспечивает рост и развитие растения Г) является исходной для всех остальных тканей Д) осуществляет связь растения с окружающей средой Е) располагается в конусе нарастания

Ответ

112212

2. Установите соответствие между особенностями и видами растительных тканей: 1) образовательная, 2) покровная. Запишите цифры 1 и 2 в порядке, соответствующем буквам.

А) обеспечивает рост растений Б) клетки тонкостенные без хлоропластов и вакуолей В) имеются устьица Г) имеются чечевички Д) обеспечивает газообмен Е) клетки интенсивно делятся

Ответ

112221

ПРОВОДЯЩИЕ ТАБ Проанализируйте таблицу. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите соответствующий термин из предложенного списка.

1) восходящий ток воды и минеральных солей 2) между корой и древесиной 3) выделение продуктов обмена веществ 4) нисходящий ток органических веществ 5) образовательная ткань 6) ситовидные трубки 7) кора

Ответ

621

КСИЛЕМА Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. Какие из перечисленных признаков характерны для ксилемы?

1) является основной тканью растения 2) служит для проведения воды от корней к листьям 3) клетки имеют сильно вытянутую форму 4) в клетках есть хлоропласты 5) стенки клеток утолщены 6) клетки живые

Ответ

235

ФЛОЭМА Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. Какие из перечисленных признаков характерны для флоэмы?

1) служит для проведения воды от корней к листьям 2) является проводящей тканью растения 3) клетки лишены клеточной стенки 4) в клетках есть хлоропласты 5) клетки лишены ядер 6) клетки имеют клетки-спутницы

Ответ

256

КСИЛЕМА — ФЛОЭМА 1. Установите соответствие между признаком проводящей ткани и её типом: 1) ксилема (древесина), 2) флоэма (луб). Запишите цифры 1 и 2 в порядке, соответствующем буквам.

А) состоит преимущественно из живых клеток Б) в стебле расположена снаружи от камбия В) проводящие элементы — сосуды (трахеи) Г) проводит воду и органические вещества Д) обычно проводит воду и минеральные соли

Ответ

22121

2. Установите соответствие между характеристиками и структурами проводящих тканей растений: 1) сосуды, 2) ситовидные трубки. Запишите цифры 1 и 2 в порядке, соответствующем буквам.

А) наличие клеток-спутниц Б) образуют древесину В) расположение клеток в лубе Г) передвижение воды с минеральными веществами Д) обеспечение нисходящего тока веществ Е) мёртвые толстостенные клетки

Ответ

212121

3. Установите соответствие между характеристиками и структурами проводящих тканей растений: 1) сосуды, 2) ситовидные трубки, 3) волокна. Запишите цифры 1-3 в порядке, соответствующем буквам.

А) многоклеточные полые трубки с одревесневшими стенками и отмершим содержимым Б) вертикальные ряды живых клеток В) длинные клетки с толстыми одревесневающими стенками и отмершим содержимым Г) обеспечивают нисходящий ток воды с органическими веществами Д) придают механическую прочность органам растений Е) обеспечивают восходящий ток воды и минеральных веществ

Ответ

123231

КСИЛЕМА — ФЛОЭМА РИС Установите соответствие между характеристиками и частями стебля, обозначенными на рисунке. Запишите цифры 1 и 2 в порядке, соответствующем буквам.

А) расположение в коре Б) наличие ситовидных трубок В) наличие лубяных волокон Г) проводящие элементы мёртвые Д) ток веществ только восходящий Е) транспорт растворённых в воде минеральных веществ

Ответ

111222

ПРОВОДЯЩИЕ — ПОКРОВНЫЕ 1. Установите соответствие между структурами и группами тканей: 1) проводящие, 2) покровные. Запишите цифры 1 и 2 в порядке, соответствующем буквам.

А) устьице Б) механическое волокно В) пробка Г) корневой волосок Д) ситовидная трубка Е) железистый волосок

Ответ

212212

2. Установите соответствие между примерами и типами растительных тканей: 1) проводящие, 2) покровные. Запишите цифры 1 и 2 в порядке, соответствующем буквам.

А) эпидермис Б) механическое волокно В) пробка Г) трахеиды Д) ситовидная трубка Е) корка

Ответ

212112

ПОКРОВНЫЕ Выберите два верных ответа из пяти и запишите цифры, под которыми они указаны. Какие структуры растения участвуют в процессе фотосинтеза?

1) камбий 2) луб 3) устьица 4) хлоренхима 5) ксилема

Ответ

34

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ТКАНЕЙ Установите последовательность расположения слоев на спиле дерева, начиная с пробкового слоя

А) камбий Б) луб В) пробка Г) древесина Д) сердцевина

Ответ

32145

ТКАНИ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ 1. Установите соответствие между тканью и организмом, для которого она свойственна: 1) растение, 2) животное.

А) эпителиальная Б) запасающая В) соединительная Г) механическая Д) образовательная Е) покровная

Ответ

212111

2. Установите соответствие между тканью и царством организмов, для которого эта ткань характерна: 1) растения, 2) животные. Запишите цифры 1 и 2 в порядке, соответствующем буквам.

А) проводящая Б) мышечная В) запасающая Г) основная Д) соединительная

Ответ

12112

3. Выберите два верных ответа из пяти и запишите цифры, под которыми они указаны. Какие ткани из перечисленных присутствуют только у растений?

1) покровная 2) проводящая 3) основная 4) соединительная 5) эпителиальная

Ответ

23

© Д.В.Поздняков, 2009-2020

Нервная ткань

Нервная ткань проводит нервный импульс. Благодаря этому она посылает сигналы от всех элементов тела к мозгу, а от мозга отправляет команды к органам. Таким образом она объединяет работу всего организма.

Нейроны – основные клетки нервной ткани. Как правило, у них есть несколько отростков. В нервной ткани есть вспомогательные клетки, которые обозначают одним словом «нейроглия», они обеспечивают работу нейронов.Нейроглия создаёт оптимальные концентрации веществ для жизни нейронов, участвует в проведении нервного импульса.

Нейрон (голубого цвета) окружён клетками нейроглии